2017 - 22 minutes

France - Fiction

Production : UProduction, TS Productions, Maelstrom Studios

synopsis

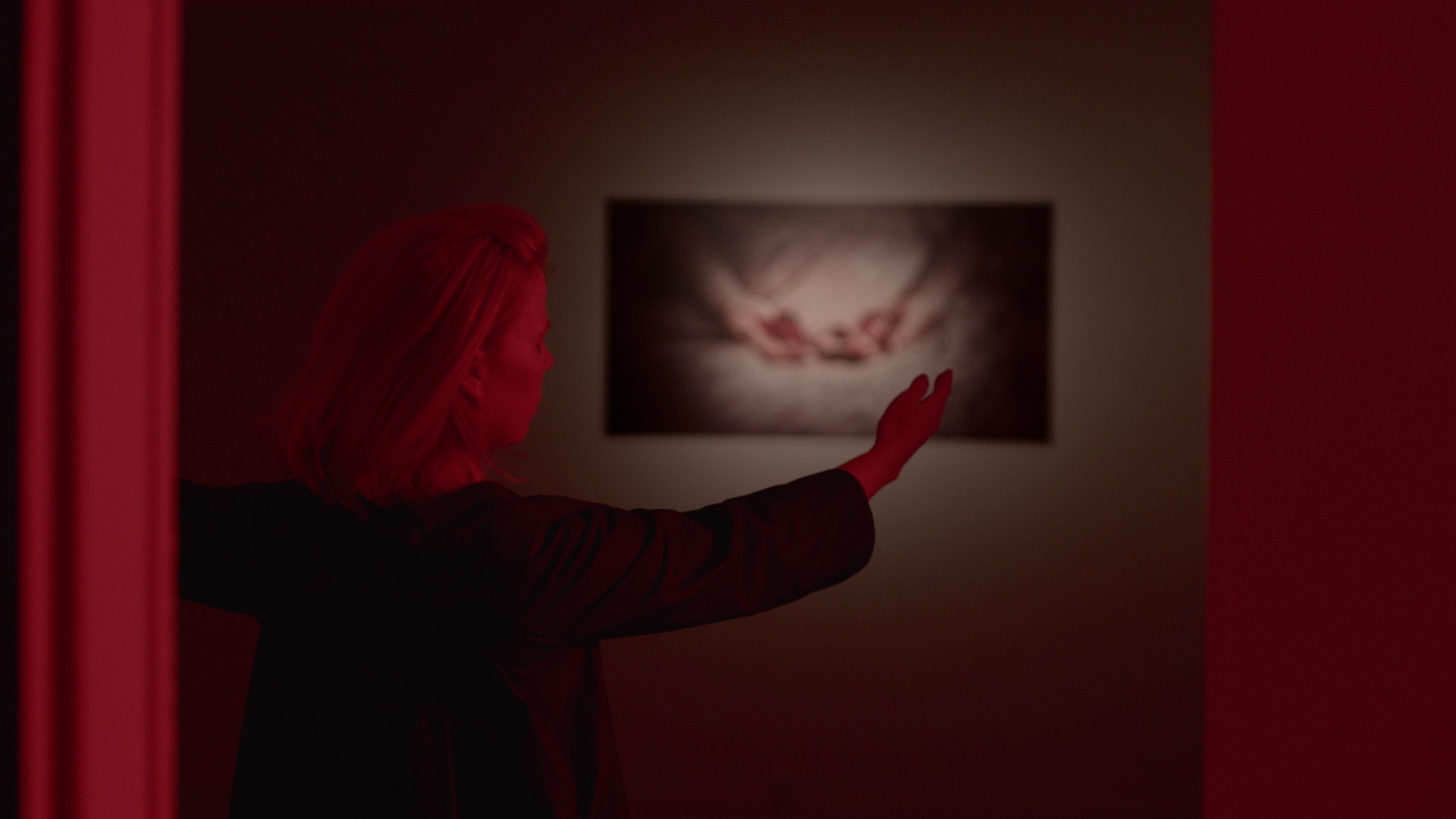

Suzanne est une jeune institutrice aveugle. Au sein de la petite communauté des non-voyants, elle suit avec assiduité un cours d’histoire de l’art consacré à l’érotologie de Satan et aux sorcières. Métamorphosée, Suzanne tente de voler les yeux d’un homme pour recouvrer la vue…

biographie

Jean-Raymond Garcia

Après des études en droit public et en sciences politiques, Jean-Raymond Garcia est venu au cinéma à travers la réalisation d’un premier court métrage en 1990 : Temps mort, co-écrit avec Philippe Germain. Ont suivi Un oiseau qui vole toujours à l’envers (1995), toujours produit par Stellaire Production, et Il n’y a rien à faire (1997), une fiction de 28 minutes co-écrite avec Pierre Chosson et produite par Capharnaüm Productions, qui reçut le Prix de qualité du CNC et le Prix du scénario de la Ville de Clermont-Ferrand. En 2008, il produisit Jeunes pousses, une série documentaire qu'il coréalisa avec Xavier Liébard.

En 2017, Jean-Raymond Garcia signe avec Anne-Marie Puga sa troisième fiction : Un peu après minuit, produit par Uproduction.

Outre ses activités d’auteur, réalisateur et producteur, il est considéré comme l’un des principaux inspirateurs des politiques territoriales en faveur de l’audiovisuel, ayant notamment fondé en 1990, avec Philippe Germain, l’Atelier de production Centre-Val de Loire. Il est associé à ce titre à de nombreux premiers films emblématiques du cinéma français des années 1990 et 2000, comme La vie rêvée des anges d’Érick Zonca (1998).

Enfin, il a siégé au sein du jury de la Fondation Gan pour le cinéma et assuré en 2019, sur une seule édition, la délégation générale du Festival de Sarlat. En tant que producteur pour Uproduction, il intervient en coproduction sur les longs métrages Chevalier noir d'Emad Aleebrahim Dehkordi et Ashkal de Youssef Chebbi en 2023.

Anne-Marie Puga

Diplômée de l’École nationale des Beaux-Arts de Tours, Anne-Marie Puga débute en tant qu’assistante de plusieurs artistes-photographes internationaux, avant de voir son propre travail photographique exposé, notamment au Palais de Tokyo à Paris. Elle s’oriente vers le cinéma en qualité de scénariste sur plusieurs projets de courts métrages avant que le Grec (Groupe de recherches et d’essais cinématographique) ne produise, quelques années plus tard, son premier film court, Revenir (2008), sélectionné dans de nombreux festivals tant en France qu’à l’étranger. Elle se forme alors comme directrice de production, tout en poursuivant son activité artistique, et coréalise avec Jean-Raymond Garcia un deuxième court métrage, Un peu après minuit, en 2017.

Elle finalise ensuite l’écriture de son premier long métrage, Qui se souvient de Bobby Ewing ? (Prix de la Fondation Beaumarchais de la SACD), et achève la coécriture de celui de Jacques-Henri Rochereuil et Tugdual Ginguene : Johnny est vraiment mort ici ! (produit par Madeleine Films).

En 2018, elle renouvelle sa collaboration avec Jean-Raymond Garcia sur le développement du long métrage Les vulnérables, soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Critique

Le giallo est le “mauvais genre” par excellence. Il creuse des sillons sensuels, licencieux, cruels, vicieux, sataniques et provocateurs. On ne fera pas ici l’insulte au lecteur de retracer tout ce pan de l’histoire du cinéma italien ; par contre, on ne peut que s’étonner de voir combien ses films et ses auteurs d’hier (Argento, Bava, Fulci…) irriguent aujourd’hui encore le cinéma francophone que ce soit celui d’Hélène Cattet et de Bruno Forzani (Laissez bronzer les cadavres), celui de Yann Gonzalez (Un couteau dans le cœur) ou encore ici celui de Jean-Raymond Garcia et d’Anne-Marie Puga avec Un peu après minuit, un film qui, en une vingtaine de minutes, aborde et entremêle sur un mode fantastique et buissonnier handicap et violence, sexe et sorcellerie.

Un peu après minuit est le premier film du duo Garcia-Puga. Avant cela le premier avait réalisé trois courts métrages (Temps mort, 1990 ; Un oiseau qui vole toujours à l'envers, 1995 ; Il n'y a rien à faire, 1997) et la seconde un seul (Revenir, 2008). Un peu après minuit appartient donc à ce genre hors norme : c’est un film de l’ombre, d’après minuit. La nuit ouvre sur une réalité parallèle, cachée, ésotérique, mystique. L’actrice India Hair interprète Suzanne, une institutrice aveugle aux élans sadiques qui, en dehors son activité auprès des enfants, suit des cours d’histoire de l’art, et se fait raconter des histoires par son doux et vulnérable aspirant (Rémi Taffanel, le jeune poète de chez Damien Manivel). Suzanne passe de lieux en lieux sans que l’on comprenne bien la logique de ses déplacements. La matière du film est soudée par des liens plus magiques que chronologiques. Elle passe d’une salle de billard à un sanatorium et flirte, dans ces décors sans âges, avec des hommes. C’est la nuit, Suzanne n’est pas, n’est plus, l’innocente décrite dans la Bible. Son handicap a décuplé ses sens. Elle est devenue prédatrice, sorcière salace, douée de pouvoirs extralucides, elle est tourmentée et obsédée par les yeux des hommes qu’elle crève ou arrache pendant l’acte sexuel. Nous utilisons ici des images que le film ne propose pas, pas complétement, laissant ainsi tout le loisir à chacun de composer son propre puzzle. On l’a dit, on le redit : Un peu après minuit épouse un régime hors norme. On peut voir ce film sans rien n’y voir. “Il s’agit d’un film à l’effroi diffus, commentent les deux réalisateurs dans leur note d’intention, dont nous avons très tôt souhaité qu’il ne joue pas la carte d’une surenchère visuelle.” Précisons que dans une séquence liminaire Jean-Pierre Dionnet interprète le rôle d’un professeur de l’art, décrypteurs des arcanes de la sorcellerie ou du monde (on pense au Syndrome de Stendhal de Dario Argento). Après la nuit est donc un film initiatique dans lequel il s’agit d’apprendre à voir car la nuit inverse les rôles, les aveugles voient ce que les voyants ne distinguent plus. La dramaturgie se déploie de manière réticulaire, libérant un écheveau de visions, de récits et de sens. In fine, Suzanne recouvre la vue. A-telle arraché les yeux de Pierre ou s’agit-il de sa métamorphose diurne ? Suzanne nous regarde avec les yeux de Pierre ou est-ce l’inverse : ses yeux transforment ceux qu’ils regardent en pierre. On ne saurait dire, on n’en sait rien, on n’y voit rien, comme disait Daniel Arasse, mais on apprend à voir, car lire monde, c’est se lier à lui.

Donald James

Réalisation et scénario : Jean-Raymond Garcia et Anne-Marie Puga. Image : Pascal Marin et François Belin. Montage : Angelos Angelidis. Son : Charlie Cabocel, David Coutures et Sylvain Ménard. Musique originale : Mathieu Mégemont. Interprétation : India Hair, Rémi Taffanel, Zoé Besmond de Senneville, Melchior Derouet, Jean-Pierre Dionnet, Sâm Mirhosseini, Karim Rouabah et Eowyn Ptak. Production : UProduction, TS Productions et Maelstrom Studios.